背景介绍:

随着便携式电子设备和电动汽车的能源需求不断增加,开发高能量密度的锂离子电池至关重要。锂是最终的负极,可以显著提高锂电池的能量密度。但是,目前的液体电解质是易燃的,在循环过程中会引发锂枝晶的形成,导致严重的安全问题和循环稳定性的恶化。使用固态电解质的固态锂金属电池被认为是有前途的下一代可充电电池,因为它们比现有的锂金属电池具有更高的能量密度和更好的安全性能。

成果简介:

固态锂金属电池是有前途的下一代高能可充电电池。然而,由于使用了厚的固态电解质、厚的锂负极和薄的正极,所报道的固态电解质膜的实际能量密度被大大夸大了。近日,阿贡国家实验室Khalil Amine研究员以“Enabling High-Performance NASICON-Based Solid-State Lithium Metal Batteries T owards Practical Conditions ”为题发表在Advanced Functional Materials期刊上。这项研究为高能固态锂金属电池的发展提供了有价值的见解和指导方针。

研究亮点:

本文报道了一种高性能的基于NASICON的固态锂金属电池,其使用薄的(60 μm)Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3(LAGP)电解质、超薄的(36 μm)Li金属和高负载(8mg·cm-2) LiFePO4(LFP)正极。通过热压制备的薄而致密的LAGP电解质在80℃下表现出1×10-3S·cm-1的高锂离子电导率。因此,组装的固态金属间化合物在80℃下50次循环后,在C/5下可提供约1 mAh·cm-2的增加的面容量,且高容量保持率约为96%。此外,同步加速器X射线吸收光谱和原位高能X射线衍射表明,LAGP电解质和LFP正极之间的副反应被显著抑制,而富镍正极需要合理的表面保护。

图文导读:

【图1】

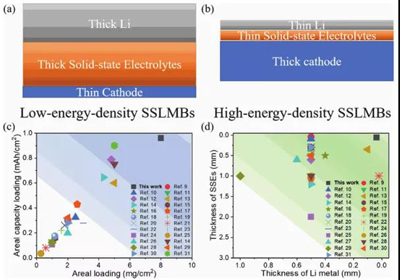

(a,b)基于不同厚度的锂金属、固态电解质和正极负载的两种固态锂金属电池配置。

(c)文献中固态锂金属电池的面容量与面活性物质负载的比较;(d)文献中固态锂金属电池的锂金属和氧化物基固态电解质薄膜厚度的比较。

氧化物,包括NASICON型、钙钛矿型和石榴石型已经引起了极大的兴趣,因为它们具有高离子电导率、良好的氧化/热稳定性、优异的机械强度以及比硫化物和卤化物更好的水分稳定性的优点。基于图1a中的配置,所报道的固态锂金属电池的实际能量密度实际上非常低,使得它们难以与当前的锂离子电池(LiBs)竞争。这是因为这些氧化物基固态电解质的厚度通常超过0.5mm,这不仅增加了内阻和制造成本,而且显著降低了重量/体积能量密度。因此,减小固态电解质的厚度是实用固态锂金属电池迫切需要的。此外,大多数文献工作使用厚锂金属(> 0.5mm)与薄正极配对。这将极大地降低固态锂金属电池的实际能量密度。图1c,d总结了所报道的使用基于氧化物的固态电解质的固态锂金属电池的电池参数,其清楚地显示了基于薄氧化物固态电解质、薄锂金属和厚正极(图1b)的固态锂金属电池配置,以实现高的实际能量密度还没有报道。

【图2】

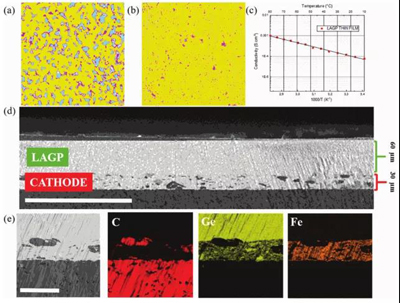

热压之前a)和之后b)的LAGP的横截面图像;c) 热压后LAGP薄膜的离子电导率测量;

d) 薄石墨电极-LAGP-石墨正极/LAGP电解质的横截面扫描电镜图像和能谱图。

LFP被选为正极材料,因为它的低成本,资源丰富,安全性以及有希望的电池组能量密度。在这项工作中,我们在LAGP和LAGP-LFP正极芯块的致密化过程中使用了挥发性聚碳酸酯粘合剂,因为它可以在热压过程中完全分解并形成挥发性循环碳酸酯物质。因此,热压后不会留下任何残余产物,因此可增加颗粒的致密性和离子导电性。如图2a所示,热压前由LAGP电解质和聚碳酸酯聚合物组成的自支撑固态电解质膜显示出高孔隙率。在650℃的温度和56MPa的压力下热压后,它产生了致密的LAGP固态电解质,具有非常小的< 10%的孔隙率。薄LAGP圆盘的总离子电导率在室温下测量为1.4×104 S·cm-1,在80℃下测量为1×103 S·cm-1。图2d清楚地显示了厚度为60 μm的平坦LAGP层和石墨箔顶部的平坦正极层(30 μm)。图2e中的能量色散x光光谱图进一步显示了锗在LAGP层中、Ge和Fe在正极层中的均匀分布。此外,在LAGP和LFP正极层之间没有可见的间隙,表明它们之间有良好的物理接触。这可以显著降低界面电阻并增强Li+在固态锂金属电池中的传输。

【图3】

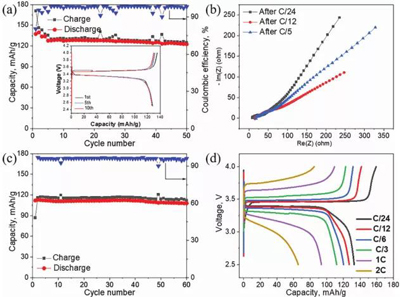

(a)在80℃充放电速率为C/5时锂/离子液体夹层/LAGP/LFP固态电解质膜的循环性能;(b)充放电后锂/离子液体夹层/LAGP/LFP固态电解质的电化学阻抗谱;

(c) 80℃充放电速率为C/3时锂/离子液体夹层/LAGP/LFP固态电解质的循环性能;(d) 80℃下锂/离子液体夹层/LAGP/LFP固态电解质的倍率性能。

电池在80℃下在2.5–4.0V范围内进行测试,电化学性能如图3所示。该电池在C/24和C/10下形成两个循环,分别提供135和130 mAh·g−1的可逆容量。当增加速率至C/5时,比容量在50次循环后稳定在约120 mAh·g−1,相当于约1.0 mAh·cm−2的高面积容量负载。相比较以前报道的大部分固态锂金属电池采用氧化物基固态电解质,我们的面积正极容量负载代表了相当大的改进。图3b显示了不同循环后电池的电化学阻抗谱。结果清楚地表明,内阻没有明显增加,保持在< 100Ω的小值。结果表明,电池内离子迁移没有明显的界面障碍。我们进一步将充电/放电速率提高至C/3,这仍然可以保持约110 mAh·g-1的可逆容量,并且在60次循环后的高容量保持率约为96%(图3c),表明在较高的充电/放电速率下具有出色的循环稳定性。还测试了额定容量(图3d),电池在低充放电速率下显示出略有不同的电压曲线,这可能与热压过程中Li3Fe2(PO4)3的形成有关。然而,增加的面积容量、薄的LAGP和薄的锂金属的组合可以因此导致实际能量密度的显著增加。

【图4】

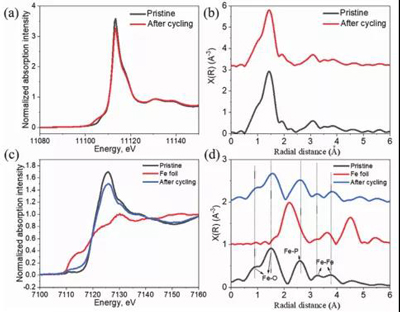

循环前后LAGP电解质的Ge和K边缘的XANES(a)和EXAFS (b)光谱;

LFP正极循环前后的Fe和K边缘XANES (c)和EXAFS (d)光谱。

为了揭示上述Li/离子液体夹层/LAGP /LFP固态锂金属电池的稳定循环寿命的来源,我们进一步进行了同步加速器XAS实验,揭示了LAGP固态电解质和LFP正极在循环后的局部几何和电子结构变化。图4a显示了循环50次前后LAGP电解质的Ge和K边缘x光吸收近边缘光谱(XANES),其可以提供LAGP循环期间中Ge的氧化态信息。如图所示,反复充放电后没有明显的边缘偏移或强度降低,表明LAGP电解质的结构得到了很好的保持。进一步对原始和循环LAGP进行了扩展x光吸收精细结构分析,以揭示局部结构变化。如图4b所示,可以观察到第一、第二和第三个峰的强度没有明显降低,这表明在LAGP电解质中没有形成新的相和结晶度的破坏。结果表明,在充放电过程中,LAGP与锂金属或LFP正极之间存在有限的寄生反应。图4c,d分别显示了参考铁箔循环前后LFP正极的Fe和K边缘XANES和EXAFS光谱。如图4c所示,Fe和K边缘XANES没有明显变化,表明与原始LFP相比,循环的结构变化有限。

【图5】

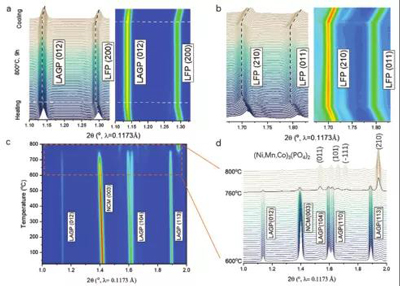

a、b)加热和冷却过程中LAGP/LFP混合物的原位HEXRD模式和相应的等高线图;

c)等高线图和d)加热至800℃期间LAGP/NCM811混合物的原位HEXRD图案。

正极材料和液体电解质的原位加热已被广泛用于预测它们的反应性,并与它们的电化学性能和安全性能相关联。为了进一步研究LFP正极和LAGP电解质之间的界面稳定性,我们对LFP /LAGP (50/50,w/w)混合物进行了原位HEXRD表征,从室温加热到800℃,然后在800℃保持9小时,然后自然冷却,这可以监测它们在高温煅烧下的界面反应。图5a和5b分别显示了LFP /LAGP混合物的原位HEXRD模式和相应的等高线图。加热时,由于热膨胀,LAGP峰(012)和LFP峰(200、210和011)的2-θ位置都移动到较低的角度。在800℃保持9小时期间,没有观察到可见的相变或强度降低。在冷却过程中,由于热收缩,LAGP峰和LFP峰都向更高的角度移动,然后在冷却到室温后回到它们的原始2-θ位置,这表明在加热/冷却期间高度可逆的晶体结构演变。

为了进一步提高固态锂金属电池的能量密度,需要将LAGP电解质与高容量正极如NCM811耦合。因此,我们通过在LAGP /NCM811 (50/50,w/w)混合物上进行相同的原位加热来探测LAGP电解质和常规多晶NCM811正极之间的界面反应性。图5c显示了从室温加热到800℃期间原位HEXRD图案的相应等高线图,其清楚地揭示了在高温下相变的发生。图5d放大了600–800℃温度范围内的原位HEXRD模式。LAGP和NCM811正极的强度逐渐降低,在≈760℃时完全消失,随后形成一系列新峰。这些峰可以很好地归属于具有P21/n空间群的(Ni,Co,Mn)3(PO4)2。这种相变可能来自于与NCM811之间的高反应性,这种高反应性会降低界面处的离子输运,从而使Li/LAGP /NCM811固态锂金属电池在循环过程中的电池性能变差。未来的工作将集中在LAGP电解质或富镍NCM正极的合理表面保护上,以使高面积负载富镍NCM正极能够在实际的固态金属基合金中部署。

总结和展望:

减少固态电解质/锂金属负极的厚度和增加正极活性材料的面积负载对于增加固态锂金属电池的实际能量密度是必要的。通过在热压过程中使用挥发性粘合剂,我们成功地制备了一种薄而致密的LAGP固态电解质,它在80°时将离子电导率提高到1×10-3 S·cm-1,从而显著地促进了Li+的迁移并降低了电池内阻。当与超薄(36 μm)锂金属和高负载LFP正极进一步耦合时,所制造的固态电池显示出比许多先前报道的使用氧化物基固体电解质的固态锂金属电池显著改善的面积容量和循环稳定性。如此优异的电化学性能归因于同步加速器x光表征揭示的LAGP正极和LFP正极之间的有限副反应。

参考文献:

Andrea Paolella, et al, Enabling High-Performance NASICON-Based Solid-State Lithium Metal Batteries T owards Practical Conditions, Advanced Functional Materials, 2021

DOI: 10.1002/adfm.202102765

云榜(北京)科技有限公司

· 地址:北京市海淀区永澄北路2号院1号楼A座五层530室

· 邮箱:sales@scisim.com.cn

· 公司座机:010-53387159

扫一扫

查看手机端官网